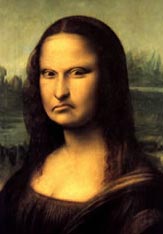

"La adoración de los Magos". 1481-82-Leonardo da Vinci. (boceto). Galeria de los Oficios. Florencia

En el marco de la semana de la cultura en Florencia (Italia), Florens 2010, un conjunto de científicos presididos por el italiano Maurizio Seracini (encuentro "A la búsqueda de Leonardo") presentaron los resultados de una investigación: el hallazgo de rasgos y trazos de dibujo hasta el presente no visibles en el famoso boceto inacabado de la obra La adoración de los Magos, que Leonardo da Vinci había realizado entre los años 1481-82, y que se encuentra en la Galería de los Oficios, en Florencia.

La obra había sido encargada por los monjes de San Donato para el altar de su convento, pero Leonardo nunca llegó a terminarla, ya que para ese entonces había sido tentado por Ludovico el Moro, señor de Milán. Ludovico tenía grandes planes para él, aprovechando sus conocimientos de ingeniería y sus inventos para la defensa y la construcción. De manera que allí en Florencia quedó el boceto inconcluso mientras su autor marchaba hacia el Norte. Muchos se sorprendieron por la decisión del maestro de dejar Florencia, pero algunos supusieron que, tal vez, había quedado resentido por no haber sido incluído en la lista de pintores florentinos convocados para trabajar en la Capilla Sixtina (Roma). Aunque también podría suponerse que la corte florentina estaba demasiado anclada en el pasado para un visionario como Leonardo, para quien la ciudad ya resultaba chica y anticuada.

A pesar de tratarse de una obra inacabada, puede apreciarse en ella el innegable genio leonardesco. Se trata de una tabla casi cuadrada (2,43m x 2,46m) en la que el artista resuelve la escena en un círculo dinámico de figuras alrededor de la imagen de la Virgen con el Niño, abandonando la tradición iconográfica que mostraba todo un conjunto de personajes, en los que los Magos eran protagonistas. En el fondo, arquitecturas en ruinas y figuras en movimiento se debaten en lucha, tal vez aludan a la destrucción del mundo pagano. El esquema piramidal que conforman las figuras en el primer plano, la importancia significativa del tratamiento de la figura humana, la intensa carga emotiva y psicológica (tanto en los gestos como en las actitudes corporales), tal vez con un cierto significado enigmático, el dramatismo y la monumentalidad de las formas hacen de esta pintura inconclusa un primer texto pictórico que ya pertenece al Cinquecento. Como detalle interesante de la obra, un personaje se transforma en relator y presentador de la escena: se trata del joven que se encuentra a la derecha, cuyo gesto hacia el espectador (fuera del cuadro) y sus manos hacia el centro de la escena, enfatizan la trascendencia del momento y de los personajes. Aún sin pruebas que lo confirmen, es inevitable reconocer en sus rasgos el autorretrato del joven Leonardo.

El profesor Maurizio Seracini, de la Universidad de San Diego (California) ha conducido una investigación que ha permitido mostrar trazos hasta ahora no vistos o poco visibles en la obra. Por medio de un sofisticado sistema de proyección que permite una altísima resolución, muchas formas dentro del dibujo que antes resultaban confusas, ahora pueden ser vistas con toda claridad. En este video (en inglés) el profesor muestra algunas de esas formas redescubiertas ahora por medio de esta tecnología: rostros que aparecen confundidos a la izquierda, cerca del 1º plano, detalles de las figuras a caballo que luchan arriba a la derecha, detalles del fondo sobre las escaleras, etc. El sistema de proyección aplicado permite que, al acercarse el espectador a la pantalla, se produzca un aumento de la resolución de la imagen, lo que ha descubierto esas formas antes poco visibles. Quienes manejen el inglés, podrán disfrutar con más detalle de las explicaciones sobre el procedimiento y la técnica que permitieron esos hallazgos.

El profesor Seracini sostiene también la teoría de que el famoso fresco "La batalla de Anghiari", que Leonardo da Vinci pintara en el Palazzo Vecchio en ocasión de una competencia con Miguel Ángel Buonarrotti (que había pintado La Batalla de Cascina), no está perdido, sino que se encuentra oculto y protegido tras una pared que Giorgio Vasari mandó levantar para proteger dicho fresco. La Batalla de Anghiari había sido un desafío para Leonardo, acusado por Miguel Ángel de pintar figuras poco viriles y escenas en extremo "amables", al mismo tiempo que afirmaba que la pintura era un "arte menor", comparado con la escultura, el arte más importante para él. La famosa "Batalla" fue la demostración de que para Leonardo no había temas en dibujo y pintura que no pudiera dominar, tan maravillosa y perfecta había sido esta obra. La pintura se considera perdida, y sólo es conocida por esta copia que, en el siglo XVII, realizara el pintor belga Peter Paul Rubens.

El profesor Seracini sostiene también la teoría de que el famoso fresco "La batalla de Anghiari", que Leonardo da Vinci pintara en el Palazzo Vecchio en ocasión de una competencia con Miguel Ángel Buonarrotti (que había pintado La Batalla de Cascina), no está perdido, sino que se encuentra oculto y protegido tras una pared que Giorgio Vasari mandó levantar para proteger dicho fresco. La Batalla de Anghiari había sido un desafío para Leonardo, acusado por Miguel Ángel de pintar figuras poco viriles y escenas en extremo "amables", al mismo tiempo que afirmaba que la pintura era un "arte menor", comparado con la escultura, el arte más importante para él. La famosa "Batalla" fue la demostración de que para Leonardo no había temas en dibujo y pintura que no pudiera dominar, tan maravillosa y perfecta había sido esta obra. La pintura se considera perdida, y sólo es conocida por esta copia que, en el siglo XVII, realizara el pintor belga Peter Paul Rubens.

"La batalla de Anghiari". Leonardo da Vinci (copia de Peter Paul Rubens).

Según las palabras del propio Maurizio Seracini...

"durante quinientos años esta obra maestra ha permanecido oculta, porque (el arquitecto Giorgio) Vasari la cubrió con un muro", y que no ha encontrado "ni un solo elemento que demuestre lo contrario"(...) "Es la mayor obra de arte que Leonardo nos ha dejado y está aquí debajo".

El experto en arte aseguró que su investigación, que durante 35 años ha sido impulsada y financiada "con presupuesto no italiano", apuntó, se encuentra "en la última fase", pero que para terminarla le faltan dos millones y medio de euros.

"Espero que Florencia e Italia entiendan que valorar nuestros bienes culturales permite dar un futuro a nuestro pasado", concluyó Seracini, preguntándose "qué país del mundo no querría buscar aunque fuera un pequeño fragmento de Leonardo".

Reportaje realizado al profesor Maurizio Seracini (en italiano) en ocasión de la presentación de sus descubrimientos en el Ayuntamiento de Florencia (Palazzo Vecchio).

Reportaje realizado al profesor Maurizio Seracini (en italiano) en ocasión de la presentación de sus descubrimientos en el Ayuntamiento de Florencia (Palazzo Vecchio).

_________________________________________________________